|

| Temas de FC |

L. Martínez Bernat, G. Villar Villar

Unidad Neonatal del Hospital Universitario de Getafe. Madrid

| Resumen

El maltrato es un problema real en nuestro entorno, mucho más frecuente de lo que las estadísticas recogen, dado que los casos documentados no reflejan la realidad del problema. Entre las dificultades para abordarlo, están: la ambigüedad de su definición, los diferentes tipos de maltrato existentes, su dispar prevalencia y la reticencia existente aún en parte de los profesionales sanitarios para abordar el problema. Es importante conocer y detectar la presencia de indicadores de riesgo social, incluso antes del nacimiento del niño, para asegurar un correcto seguimiento de esta alerta y poder trabajar en la prevención, mediante un abordaje multidisciplinar que incluye al pediatra, la enfermera de Pediatría y el trabajador social, entre otros. El objetivo principal de la intervención ha de ser: identificar y captar precozmente los casos de riesgo, asegurar una atención sanitaria adecuada y establecer un programa de apoyo que favorezca la adaptación y normalización social del niño y su familia. |

| Abstract

Child abuse is a real situation, more common than reflected by statistics given that many cases are not detected, so it remains underestimated. This may be due to it ́s ambiguous definition, variety of modalities, uneven prevalence and reticence of health personnel to approach this problem. Identifying social risk factors, even before delivery occurs, is important so as to ensure a safe environment for the baby, and act to prevent neglect or abuse, with the help of a multidisciplinary team that includes the Pediatrician, Pediatric nurse, Social worker and any other needed professional. |

Palabras clave: Maltrato infantil; Riesgo social; Factores psicosociales; Recién nacido.

Key words: Child abuse; Social risk; Psychosocial factors; Newborn.

Pediatr Integral 2019; XXIII (3): 154 – 160

Recién nacido con riesgo social

Introducción

Se considera niño en situación de riesgo psicosocial, a todo menor cuyo entorno presenta alteraciones que impiden un desarrollo físico, psíquico y social saludable del mismo.

El concepto de niño en situación de riesgo psicosocial incluye a todo menor cuyo entorno social y/o familiar presenta alteraciones o carencias sociales y/o afectivas que impiden un desarrollo físico, psíquico y social saludable del mismo. Este entorno le acompaña, en la mayoría de los casos, desde antes de su nacimiento, y las posibilidades de actuar sobre él, pasan por detectar precozmente su presencia, basándonos en las circunstancias que se perciben a su alrededor y que no siempre son evidentes. La importancia de su identificación radica en la posibilidad de que dichos factores de riesgo social se asocien directa o indirectamente a una falta de cuidados adecuados, y un posible no buen trato, o lo que es lo mismo, maltrato. El recién nacido presenta una relación de dependencia absoluta respecto a su entorno. Este hecho, junto a su situación de indefensión e incapacidad para la solicitud de amparo, hace de esta población un grupo especialmente vulnerable.

El Centro Internacional de la infancia de París define el maltrato infantil como: cualquier “acción, omisión o trato negligente, intencionado, que despoje al niño de sus derechos y que tengan un impacto negativo sobre su bienestar, afectando a su desarrollo físico, psíquico y social”. Hay muchas formas de maltrato, que se pueden clasificar según diferentes enfoques (ámbito en el que se producen, relación entre el agresor y la víctima, secuencia temporal, gravedad…). De forma sencilla, se pueden clasificar según la tabla I(1,2).

Desde hace años, se introduce también el concepto de maltrato prenatal, que se refiere a todas aquellas conductas voluntarias realizadas por la madre gestante, o por su entorno, con repercusión negativa sobre el feto(3).

Epidemiología

Las cifras sobre el número de niños en situación social de riesgo y el maltrato infantil están infraestimadas, ya que su detección es compleja.

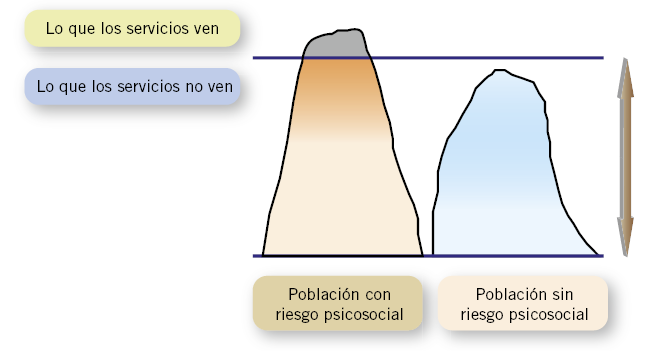

Es difícil determinar la prevalencia e incidencia real del problema, ya que los casos de riesgo social y/o maltrato que se detectan con mayor facilidad son los más graves y evidentes, que por otra parte son los menos frecuentes. La propia naturaleza del problema, con un menor como damnificado, generalmente por circunstancias propiciadas por su propia familia, junto a la formación insuficiente de los profesionales y el miedo a la denuncia, favorecen esta situación. Diferentes expertos asemejan la epidemiología del riesgo social y el maltrato a un iceberg, estimando que los casos detectados serían solo una pequeña parte de los casos reales (Fig. 1)(4).

Figura 1. Los icebergs de maltrato (Morales JM, Costa M, 1997).

Según el Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia, en 2016 en España, se realizó algún tipo de intervención de protección sobre un total de 43.902 menores en riesgo. Respecto a los datos referentes a la aplicación online del Registro Unificado de casos de sospecha de Maltrato Infantil (RUMI), el 15% de las notificaciones recogidas correspondieron al grupo de edad de entre 0 y 3 años(5).

Etiopatogenia

En el entorno del menor, se establece un equilibrio cambiante entre factores riesgo social y factores compensadores, cuya interrelación condiciona el curso de su desarrollo integral.

El riesgo social se estructura sobre la presencia de circunstancias relativas a los responsables directos de los cuidados del niño, a la dinámica familiar, al propio menor y al entorno físico, socioeconómico y cultural. A estos elementos se les conoce como indicadores o factores, de los cuales una parte se comportan como potenciadores de riesgo de maltrato y otros como compensadores del mismo (Tablas II y III).

Interactúan entre ellos en el tiempo y establecen un equilibrio cambiante, que condiciona el ámbito de desarrollo del niño y las consecuencias sobre su salud(6).

Cabe destacar la importancia que tienen, en las edades más tempranas de la vida, aquellos factores relacionados con la capacitación de los padres para realizar correctamente los cuidados de su recién nacido, así como todas aquellas condiciones que influyen sobre el establecimiento de un vínculo afectivo adecuado entre ellos. En este sentido, los neonatos con enfermedades congénitas crónicas y los recién nacidos prematuros suponen un reto para todos los profesionales, no solo por la complejidad en los cuidados que su propia condición implica, sino por la posibilidad que tenemos de modificar el curso de la enfermedad mediante intervenciones ambientales. Es imprescindible identificar a estos niños para que se incluyan en programas de Atención Temprana y programas específicos de seguimiento que mejoren, en la medida de lo posible, su pronóstico a largo plazo(7,8).

De todos modos, aunque la presencia de indicadores de riesgo social se haya relacionado de manera sistemática con una mayor incidencia de abusos a menores, hay que saber que la información a partir de la cual se han obtenido estos indicadores está sesgada, ya que la mayoría de los estudios realizados para su identificación se han llevado a cabo sobre familias que ya habían sido sometidas a algún tipo de intervención por parte de los servicios de protección infantil. De hecho, a pesar de todos los esfuerzos por acotar el perfil del niño de riesgo, la realidad es que no hay ninguna característica social o familiar que excluya la posibilidad de maltrato infantil, así como tampoco la presencia de indicadores de riesgo implica necesariamente una atención inadecuada hacia el menor.

Diagnóstico

Los profesionales sanitarios deberán realizar una anamnesis y una exploración clínica completa orientada a detectar datos de alarma.

El diagnóstico de riesgo social y maltrato infantil es muy complejo y los profesionales sanitarios ocupan una posición privilegiada para su detección. Sin embargo, generalmente, su implicación depende de su grado de sensibilización, formación y entrenamiento para identificar y atender adecuadamente a estos niños. Por este motivo, es fundamental apoyar a los profesionales en el desarrollo de las habilidades necesarias para captar las señales de alarma, a través de la entrevista completa y de la comunicación no verbal, y evitar así que una situación de riesgo desemboque en maltrato infantil(9).

Anamnesis

Como en cualquier otra patología, el primer paso para abordar a estos pacientes pasa por elaborar una historia clínica completa del recién nacido, y esta comienza mucho antes del nacimiento del menor. Hay que ser conscientes de que mucha de la información se va a obtener a través de un intermediario, que puede manipularla según sus propios intereses; de hecho, los cuestionarios, como medida de cribado de indicadores de riesgo, no son recomendables por su falta de eficacia.

Inicialmente, se deben recoger todos los datos referentes a antecedentes familiares generales, al control gestacional y a antecedentes maternos específicos, incluyendo: la edad, el uso de medicaciones habituales, hábitos tóxicos, hábitos alimenticios, la paridad y la planificación previa de la gestación actual. A ser posible, se deben dejar reflejadas variables demográficas (estructura familiar) y variables sociales (vivienda, condiciones de la misma, situación laboral, recursos económicos…)(10).

Tras el nacimiento, se debe incluir todo lo concerniente al parto y al estado de salud inicial del recién nacido. Durante su estancia en la maternidad, se debe observar y dejar constancia del desarrollo del puerperio, prestando especial atención al vínculo que se establece entre la madre, el entorno familiar y el nuevo miembro de la familia. Se ha hablado mucho del binomio madre-hijo, y es que la relación que se establece entre ambos es muy estrecha. Las circunstancias de cada uno influyen de manera recíproca e inevitable sobre el otro, habiéndose constatado cómo los estados de ansiedad y depresión maternos, tanto previos como posteriores al parto, y los conflictos socio-familiares que los acentúan, tienen impacto directo sobre el estado de salud del neonato a largo plazo(11,12).

En la tabla IV, se enumeran algunos de los indicadores de riesgo aplicables de manera más específica al periodo de edad que nos ocupa, algunos de los cuales ya se han mencionado de manera más general con anterioridad. Estos pueden identificarse en diferentes ámbitos y, por tanto, todos los profesionales de la salud deben estar familiarizados con ellos(13).

Exploración física

El cuidado negligente y el abandono son las formas de maltrato más frecuentes, pero también las más difíciles de evidenciar, por lo que debemos estar alerta frente a los signos externos que nos permitan sospechar que algo no va bien. Lo más habitual es que los recién nacidos en situación de riesgo social no presenten hallazgos específicos sugerentes del mismo, o que estos sean muy sutiles, a pesar de que el entorno tiene impacto sobre la salud del niño desde etapas muy precoces de su vida.

Las manifestaciones más frecuentemente descritas tienen que ver principalmente con alteraciones en la evolución antropométrica, el desarrollo conductual y el retraso del neurodesarrollo(14). El bajo peso al nacer, el fallo de medro y la prematuridad son frecuentes en esta población(15-17). Sin embargo, las alteraciones de conducta en el recién nacido pueden ser poco expresivas, variando desde: la hiporreactividad, la irritabilidad o la alteración de los periodos de sueño-vigilia. Todos ellos son signos muy inespecíficos, que pueden estar presentes en múltiples circunstancias. Los cambios conductuales más evidentes, que se observan en edades posteriores, como: la ausencia de contacto visual, la indiferencia ante rostros de personas o los movimientos estereotipados de autoestimulación, requieren de un lapso temporal del que no disponemos aún en el periodo neonatal. Algo parecido ocurre con el retraso del neurodesarrollo, que no se hará evidente hasta meses después del nacimiento. Por este motivo, el seguimiento del niño con realización de exploraciones seriadas, es fundamental para su diagnóstico.

Una parte muy importante de la exploración física será la observación directa de la interacción entre recién nacido y su cuidador, focalizando nuestra atención principalmente en la actitud de este último.

En algunas ocasiones, la evidencia es mayor, y existen algunos indicadores físicos altamente sugestivos, como: las lesiones mucocutáneas, hematomas o laceraciones, muy especialmente si se encuentran en distinto estadio evolutivo y que no se justifiquen por el proceso del parto. También, debe hacernos sospechar maltrato: presencia de quemaduras, fracturas, signos de intoxicación y falta de higiene, entre otros. Se deben dejar reflejadas y descritas, tanto las características físicas del paciente como: su estado nutricional, aspecto, higiene, conducta o cualquier otro dato que se considere relevante, siendo especialmente minuciosos y exhaustivos en los casos ya conocidos o sospechosos de situación social de riesgo.

Pruebas complementarias

No suelen ser necesarias, dado que ninguna pone en evidencia una situación clara de riesgo social en el recién nacido. Se debe recurrir a ellas cuando se sospeche la existencia de lesiones óseas, lesiones viscerales o intoxicación por drogas de abuso, así como para descartar otras enfermedades que pudieran actuar como factores confusionales, como podrían ser alteraciones de la coagulación, de la mineralización ósea o metabolopatías, entre otras.

Prevención

La detección precoz de la situación de riesgo y el fomento de las actuaciones de carácter preventivo constituyen los pilares de actuación en todos los casos.

El objeto de la intervención son los factores sociales presentes desde antes del nacimiento y/o derivados del mismo, y deben ser abordados paralelamente a la condición clínica del recién nacido.

Las mediaciones más eficaces son las que se realizan antes de los cinco años de edad. El desarrollo físico, intelectual y emocional del ser humano comienza en la vida intrauterina y continúa en las etapas más precoces de la vida, por lo que “el establecimiento de un vínculo afectivo seguro contribuye a la adquisición de un amplio rango de competencias personales, como autoestima, autoeficacia y habilidades sociales positivas que se asocian con mejores resultados educativos, sociales y laborales” (informe Marmot, 2010).

Se han propuesto diferentes medidas de actuación, de las cuales la educación de la población general en relación con el zarandeo y la promoción de la lactancia materna, con información acerca de sus contraindicaciones, deben estar presentes en el ámbito de la Atención Primaria.

El pediatra debe implicarse en la promoción del buen trato y la prevención del maltrato, desde la primera toma de contacto con la familia, integrándolo como actividad sistemática dentro de la consulta y con independencia de que se haya detectado o no algún indicador de riesgo previo. Es deseable que el pediatra esté presente en la atención prenatal del niño, con la gestante, compartiendo la responsabilidad junto con el obstetra y la matrona, y ayudando a la embarazada a conocer los cuidados y las medidas de protección que debe proporcionar a su hijo.

Una vez detectada la situación social de riesgo del recién nacido, el establecimiento de un seguimiento socio-familiar estrecho, con visitas al domicilio, la psicoterapia familiar, los programas de ayuda social y los programas educativos específicos dirigidos a los padres, son las medidas que han mostrado mayor grado de efectividad. El seguimiento se debe realizar de manera conjunta entre los profesionales de Pediatría de Atención Primaria, Pediatría Social, Trabajo Social y Salud mental, entre otros, siendo el abordaje multidisciplinar e individualizado, según cada caso. Los objetivos que se intentarían alcanzar mediante la intervención serían:

1. Realizar un seguimiento activo de la familia, asegurando una atención sanitaria adecuada del recién nacido. Se debe controlar la asistencia a las visitas concertadas, para lo que será imprescindible conseguir una buena adherencia de la madre o la familia. Es necesario mantener una actitud proactiva y puede ser muy útil contar con algún tipo de incentivo establecido de forma coordinada con los servicios sociales (alimentación, escuela infantil, facilidades laborales para la familia, etc.).

2. Orientar a la familia para modificar todos aquellos factores ambientales sobre los que tengamos capacidad de actuación, con el objetivo de promover un desarrollo físico y psicomotor adecuados. Los programas de Atención Temprana dirigidos a niños con riesgo de retraso del neurodesarrollo han demostrado cómo las intervenciones precoces sobre los factores ambientales son capaces de modificar el curso biológico de los pacientes(18).

3. Favorecer la integración y normalización social del niño y de su familia, proporcionando apoyo y recursos institucionales y favoreciendo su participación en diferentes estructuras de protección de la infancia (consejos de infancia, comisión de tutela del menor…).

Conclusión

El seguimiento de los recién nacidos en situación social de riesgo requiere un equipo multidisciplinar, cuyo coordinador debe ser el Pediatra de Atención Primaria.

El riesgo social en la gestante y, por tanto, en el recién nacido, es un problema de tal magnitud que requiere soluciones complejas, y no puede ser abordado desde un solo ámbito de actuación, siendo necesaria la implicación de todas las instituciones que, desde distintas áreas atienden a la infancia y la familia.

Los protocolos de prevención secundaria, dirigidos a modificar las carencias detectadas, se van a poder aplicar solo tras la identificación de los casos de riesgo. Establecer canales de comunicación fluidos entre todos los profesionales que atienden a la gestante y al recién nacido es clave para no perder la visión de conjunto del entorno social que les envuelve. El Pediatra de Atención Primaria está en la primera línea de asistencia y tiene, por tanto, un papel protagonista. Su labor, como gestor de la información y coordinador del seguimiento del recién nacido, permite optimizar la atención del niño que crece en un ámbito poco favorable.

Bibliografía

Los asteriscos reflejan el interés del artículo a juicio del autor.

1.*** Soriano Faura FJ. Promoción del buen trato y prevención del maltrato en la infancia en el ámbito de la Atención Primaria. En: Recomendaciones Previnfad/PAPPS (en línea). Actualizado en 2015. https://www.aepap.org/previnfad/Maltrato.htm.

2.*** Gancedo Baranda A. Abordaje integral del maltrato infantil. En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2017. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2017. p. 535-43.

3.** García García J, Campistol Mas E, López-Vilches MA, Morcillo Buscato MJ, Mur Sierra A. Análisis del maltrato prenatal en Cataluña entre los años 2011 y2014. An Pediatr (Barc). 2018; 88(3): 150-9.

4.*** Casado Flores J, Díaz Huertas JA, Esteban Gómez J, García García E, Ruíz Díaz MA. Detección de riesgo social en la embarazada y prevención del maltrato infantil. Atención al Maltrato Infantil. Consejería de Políticas Sociales y Familia. Madrid: Dirección General de la Familia y el Menor; 1999.

5.** Observatorio de la Infancia. Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia (datos 2016). Boletín nº 19. Serie: Informes, Estudios e Investigación. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2017.

6.** Morales JM, Pastor VZ, Salceda VM. Modelos conceptuales del maltrato infantil: una aproximación biopsicosocial - Gaceta Sanitaria, 1997 – Elsevier.

7.*** Valle Trapero M, Sierra García P, Palacios Agúndez I, García Ormazábal R, Moro Serrano M. Atención temprana al recién nacido de riesgo. An Pediatr Contin. 2014; 12(3): 119-23.

8.*** Iriondo M, Póo P, Ibáñez M. Seguimiento del recién nacido de riesgo. An Pediatr Contin. 206; 4(6): 344-53.

9.*** Rodríguez Molinero L. El maltrato y el abuso sexual infantil en Atención Primaria de Salud. Los pediatras: Parte del problema y parte de la solución. Pediatr Integr. 2018; 22(4): 187-99.

10.*** Merón de Cote PM. Consulta prenatal y seguimiento del recién nacido normal. Pediatr Integral. 2014; XVIII(6): 384-94.

11.** Biaggi A, Conroy S, Pawlby S, Pariante CM. Identifying the women at risk of antenatal anxiety and depression: A systematic review. J Affect Disord [Internet]. 2016; 191: 62-77. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2015.11.014.

12.** Aliaga A, Cunillera O, Amador MC, Aliaga M, Arquerons M, Almeda J. Association between affective disorders presenting before and during pregnancy and pre-term birth, considering socio-demographic factors, obstetric factors, health conditions, and use of medication. Aten Primaria. 2018.

13.** Díaz Huertas JA, Esteban Gómez J, Romeu Soriano J, Puyo Marín C, Gotzens Busquets F, Pastor Aguilar P, et al. Grupo de trabajo sobre maltrato Infantil. Maltrato Infantil : detección, notificación y registro de casos. Obs Infanc [Internet]. 2006; 5: 1-89.

14.*** Oliván Gonzalvo G. Maltrato infantil: indicadores físicos y comportamentales en el menor [Internet] Guía clínica Fisterra 2015. [consultado el 21 de noviembre de 2018]. Disponible en: http://www.fisterra.com/guias-clinicas/indicadores-maltrato-infantil.

15.** Dolatian M, Mahmoodi Z, Alavi-Majd H, Moafi F, Ghorbani M, Mirabzadeh A. Psychosocial factors in pregnancy and birthweight: Path analysis. J Obstet Gynaecol Res. 2016; 42(7): 822-30.

16.** Cheng ER, Poehlmann-Tynan J, Mullahy J, Witt P. Cumulative social risk exposure, infant birthweight, and cognitive delay in infancy. Acad Pediatr. 2014; 14(6): 581-8.

17.** Viteri OA, Soto EE, Bahado-Singh RO, Christensen CW, Chauhan SP, Sibai BM. Fetal anomalies and long-term effects associated with substance abuse in pregnancy: A literature review. Am J Perinatol. 2015; 32(5): 405-16.

18.*** Benítez Robredo T, Bruguera Moreno C, Junco Torres I. Protocolo de atención al niño en situación social de riesgo. En Díaz Huertas JA, Marín López L, Muñoz Hoyos A. Manual de Pediatría Social. Málaga: Ediciones Del Genal, 2013. p. 219-23.

Bibliografía recomendada

– Díaz Huertas JA, Marín López L, Muñoz Hoyos A. Manual de Pediatría Social. Málaga: Ediciones Del Genal; 2013. p. 219-23.

Manual publicado on-line en la página de la Sociedad Española de Pediatría Social, donde se abordan de manera integral, diferentes aspectos relacionados con situaciones de riesgo social en el paciente pediátrico.

– Soriano Faura FJ. Promoción del buen trato y prevención del maltrato en la infancia en el ámbito de la Atención Primaria. En: Recomendaciones Previnfad/PAPPS (o-line). Actualizado en 2015. https://www.aepap.org/previnfad/Maltrato.htm.

Artículo de revisión acerca del maltrato, la magnitud del problema, los indicadores de riesgo, las actividades preventivas aplicadas y su eficacia. Establece recomendaciones prácticas para su aplicación en el ámbito profesional.

– Rodríguez Molinero L. El maltrato y el abuso sexual infantil en Atención Primaria de Salud. Los pediatras: Parte del problema y parte de la solución. Pediatr Integr. 2018; 22(4): 187-99.

Artículo de revisión sobre maltrato en la infancia, en el que se abordan los diferentes tipos de maltrato presentes en el entorno de la Pediatría y su abordaje en la consulta.

| Caso clínico |

|

Recién nacida, prematura con edad gestacional corregida 39 + 6 semanas, traída al Servicio de Urgencias por sus padres por irritabilidad de varias horas de evolución que solo cede al pecho. Antecedentes personales Gestación controlada de curso normal. Cesárea a las 35 + 1 semanas por rotura prematura de membranas y presentación de nalgas. Peso: 2.100 g (p24), PCRN: 32 cm (p 40) y longitud: 46 cm (p 55). Periodo neonatal sin incidencias, alimentación con lactancia materna exclusiva. Dada de alta de maternidad al 4º día de vida sin incidencias. Antecedentes familiares Sin antecedentes familiares conocidos de interés. Exploración física Regular estado general. Llanto no consolable. Bien perfundida, nutrida e hidratada. Hematoma lineal en cara anterior del brazo derecho. Hematoma circunferencial alrededor de un tobillo. No otros hallazgos de interés, con constantes vitales dentro de la normalidad. Pruebas complementarias Se realiza estudio analítico (función hepatorrenal completa, ionograma, gasometría, reactantes de fase aguda, hemograma, coagulación y sistemático y sedimento de orina) que resulta normal. Sin embargo, la muestra de cribado de tóxicos en orina resulta positiva para cocaína. Evolución Rehistoriando a los padres, alegan mecanismos de producción de los hematomas que no parecen congruentes con las lesiones observadas, y reconocen el consumo de tóxicos, que han ocultado a los médicos y a sus familiares. Refieren desconocer que este hecho contraindicaba la lactancia materna. Durante su estancia en urgencias, la paciente entra en status convulsivo (Fig. 2), por lo que se amplía el estudio con TAC cerebral (Fig. 3), que objetiva hematomas subdurales en diferentes estadios evolutivos en ambas convexidades y en fosa posterior. Se solicita también fondo de ojo, en el que se describen hemorragias retinianas bilaterales y se realiza una serie ósea y una ecografía abdominal, que descartan lesiones en otras localizaciones. Figura 2. Crisis en la monitorización mediante aEEG. Figura 3. Imagen de hemorragia subdural en TAC. Se diagnostica de maltrato infantil, con traumatismo craneal no accidental (zarandeo) e intoxicación por cocaína. Tratamiento-Intervención La paciente evoluciona favorablemente con tratamiento anticonvulsivante. Se realiza parte de lesiones y se solicita intervención de la trabajadora social y de la policía judicial, poniéndose el caso en conocimiento de la comisión de tutela y del juez de menores. Se retira la custodia a los padres, otorgándosela a la Comunidad de Madrid y se inicia una investigación penal. La niña es dada de alta tras 3 semanas de ingreso. Se concede su guarda a un familiar de la menor, reintegrándola de este modo en su entorno, con medidas de vigilancia y protección.

|